空運價格-機場舊航站樓再利用模式研究

空運新聞 | 2020-03-11 14:33隨著我國航空運輸需求的不斷擴大,現有機場航站區土地資源相對緊缺,為(wei) 提升機場設施容量,合理規劃再利用閑置的舊航站樓已是大勢所趨。據此,本文通過借鑒和總結國內(nei) 外經典的航站樓改造再利用應用實例,基於(yu) 保護與(yu) 再利用原則提出具有普適性的舊機場航站樓再利用模式。

1我國機場航站樓發展演進曆程的階段劃分

自1921年北洋政府航空署在上海虹橋機場新建第一代航空站以來,我國民用機場航站樓建設時至今日已曆時近百年,其發展曆程根據航站樓的建築特征及演進規律可分為(wei) 近代時期、計劃經濟時期、改革開放初期以及當代四個(ge) 階段。本文主要研究建國初期到20世紀90年代的建築功能完好、保存良好的閑置航站樓,或者使用功能或性質發生改變的舊航站樓。

1.1第一代航站樓(20世紀20年代末到40年代末)

近代機場的航站樓建築雖然規模偏小、功能簡單,但普遍遵循歐美國家的機場航站樓設計理念。這時期保留至今的航站樓已是非常罕見,僅(jin) 有的航站樓遺存也因所在機場的廢棄而不再具備航空建築功能性質。如1947年國民政府交通部民航局興(xing) 建的上海龍華機場和廣州白雲(yun) 機場兩(liang) 座航站大廈是民國時期標誌性的機場建築,達到了當時遠東(dong) 地區機場建築的一流水平。目前上海龍華機場航站大廈擬改造為(wei) 徐匯區圖書(shu) 館(圖1),而廣州白雲(yun) 機場航空大廈已改造為(wei) 南航文化傳(chuan) 媒公司辦公樓(圖2)。

圖1上海龍華機場航站大廈的現狀和過去

圖2廣州白雲(yun) 機場航站大廈的現狀和過去

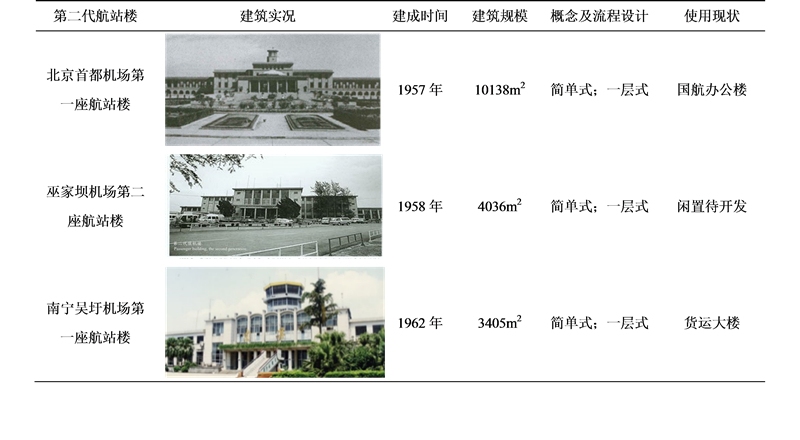

1.2第二代航站樓(20世紀50年代末期到70年代末期)

計劃經濟時期的航空運輸業(ye) 發展規模有限,航站樓多為(wei) 航站功能、航管功能及辦公功能相結合的航站綜合樓,機場指揮塔台置於(yu) 航站樓頂層的中央或一側(ce) ,建築規模較小,基本都在幾千平米左右;航站樓概念設計簡單,早期多為(wei) 簡單式布局形式;流線設計也十分簡潔明了,普遍采用無登機廊橋、旅客步行上下飛機的一層式流程。

表1我國第二代航站樓主要代表作品概況

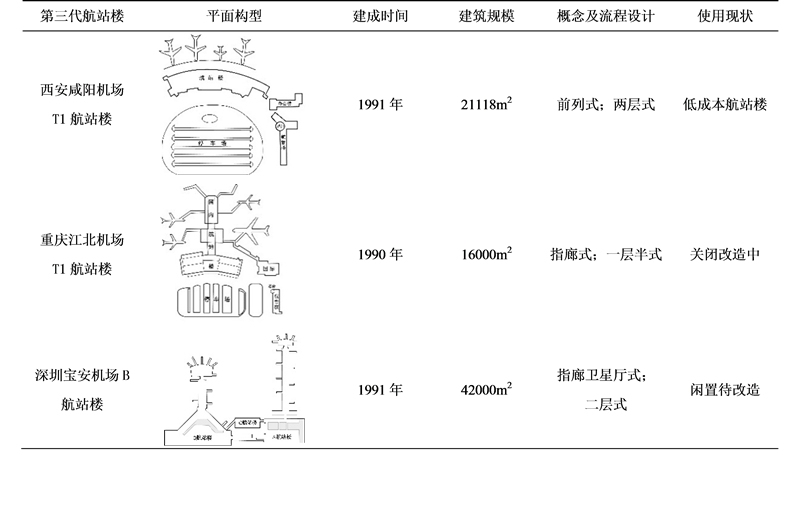

1.3第三代航站樓(20世紀80年代初到90年代末)

改革開放以後,我國航空運輸規模和機場建築技術得到前所未有的發展,這時期以法國巴黎機場集團公司主持三亞(ya) 機場航站樓設計方案為(wei) 發端的國外機場設計專(zhuan) 業(ye) 機構的進入使得我國航站樓設計水平顯著提升。航站樓建築規模快速增長可達到數萬(wan) 平方米,建築形式也不再單一,風格更加多樣化,主體(ti) 建築結構多采用框架結構,大麵積玻璃幕牆和大跨度屋蓋結構的使用大大提升了航站樓大廳空間的采光效果和空間感受[1]。航站樓平麵功能逐漸完善,指廊式、衛星式、單元式等新穎的航站樓概念設計形式不斷湧現,豎向流線設計普遍采用進出港分層的一層半式或兩(liang) 層式,機場指揮塔台及其航管樓則逐步從(cong) 航站樓獨立出來。

表2我國第三代航站樓主要代表作品概況

1.4第四代航站樓(20世紀90年代末至當代)

在國內(nei) 自主設計機構和國外合作設計機構的共同促進下,這一時期的航站樓建築在經曆了機場建設高峰之後逐漸成熟。航站樓建築更為(wei) 注重航站區內(nei) 與(yu) 地麵交通中心的統籌規劃,平麵功能布局完善,大型航站樓建築規模進一步增大至數十萬(wan) 平方米;建築形式豐(feng) 富多樣,地域特色和航空特征兼備。整個(ge) 航站樓屋蓋采用空間桁架、網架等大跨度空間結構,結合大麵積玻璃幕牆的使用使得航站樓更加流暢、通透,大大提升航站樓室內(nei) 空間品質[1]。大型航站樓概念設計逐漸為(wei) 前列式、指廊式、單元式或衛星式的組合形式;流程設計則以兩(liang) 層式航站樓為(wei) 主,國際旅客和國內(nei) 旅客流程普遍分層布置。時至今日,改革開放初期以前的航站樓由於(yu) 建設年限較久,建設標準較低,設施設備老化,且建築規模與(yu) 使用空間普遍偏小,另外安全運行冗餘(yu) 度低,運營成本也高。這些航站樓在概念設計、流程布局、建築規模、設施設備、運行安全、運營成本等方麵與(yu) 當代航站樓不匹配不兼容的問題日益突出,舊航站樓亟需改造升級亦或是功能轉換。

2舊機場航站樓的再利用原則

2.1老航站區與(yu) 機場總體(ti) 規劃整體(ti) 融合

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅(jin) 為(wei) 傳(chuan) 播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯係我們(men) 修改或刪除,多謝。

| 米兰体育全站 |

| 國際空運 |

| 國際海運 |

| 國際快遞 |

| 跨境鐵路 |

| 多式聯運 |